関西圏にも、老舗と呼ばれるアクアショップがいくつかあります。

かつては、「熱帯魚専門店」だったり「トロピカルフィッシュショップ」と呼ばれたり。

いかにも昭和なにおいがプンプンしますよね~(笑)。

しかもとってもバブリーなイメージ。

大阪市西区の地下鉄九条駅前にあるアワジヤ。

誰もが認めるアクアショップの老舗です。

今でこそ、「アクアリウムプロショップ」という肩書がついていますが、かつては「“有限会社アワジヤ”では、何の商売してるかわからん」と、試行錯誤した時代もあったそうです。

そんな老舗アワジヤも、今や3代目オーナーの時代に突入。

古きを訪ねて新しきを知るべく、ショップ取材にうかがいました。

◆地元・九条で親しまれて

「ん?アワジヤ?最近どこかで読んだことがあるような」。そうなんです、つい先日アップした記事に登場するバーCHLOのオーナー・黒田祥知さんがスタッフとして日中勤めている職場なんです。「いやあ、自分が店をオープンできたのもすべて店のおかげです」(黒田さん)。そりゃそうでしょ、とりあえず(笑)。

主力スタッフは2人。右は黒田さん、左は若手の笹井章寛さん。あ、忙しいところ急にバシバシ撮ってごめんなさい(笑)。それぞれ接客以外にも、メンテの仕事で外へ出ることも少なくありません。3代目オーナーの淡路谷将明さん曰く、「特に担当は決めていません。すべてのことができるアクアのスペシャリストになってほしいと思っています」。要は自主性が肝心ってことでしょうね。

ところで、店名は【アワジヤ】なのに、オーナーの呼び方は【アワジダニ】なんです。取材のこの日、2代目オーナーの淡路谷公博さん(現会長)もいらっしゃったので聞いてみました。「う~ん、詳しいことはようわかりません(笑)。たぶん親父(初代オーナー)が経営している時に、周りの人はみな【アワジヤ】と呼ぶので、そのまま店名にしたんちゃいますかね」。なるほど。聞くところによると、地元ではちょっとした役者でもあった初代オーナー、舞台に向かって【よっ、アワジヤ!】と観客席から掛け声が飛んだことがきっかけでは?という説もあるとかないとか。確かに【よっ、アワジダニヤ!】では語呂が悪い(笑)

現在の九条商店街。かつては、映画館や芝居小屋、飲食店などがたくさんひしめく歓楽街だった九条も、時代の流れとともに少しずつ様変わり。戦前よりアイスクリームや氷、燃料などを扱っていた同店が本格的にアクアショップをスタートさせたのは、昭和45年でした。「子どものころ、近くのマッサージ師さんからもらった金魚の稚魚がきっかけで興味を覚え、それを商売にしようと決めたんです」(2代目・淡路谷公博さん)。

その後、いち早くディスカスにも着目。当時としては珍しかった品種ですが、熱帯魚飼育でノウハウを取得したことで、ディスカスをメインの営業品目に。その後日本の公式審判員として選出され、海外のコンテストにも出向いたことがあるそうです。

これがその証。ある意味勲章です(笑)。オーナーを退任するまでの約40年間、地域の人々に愛されてきました。今ではこの地を離れてる人も多くなってきましたが、「地道にやってきたからここまでこれたんやと思います。世間に大型業務冷蔵庫が登場した時、これはあかんといち早く氷の販売をやめたのもよかったかもしれません」と。継続は力なり。そう一言でいうのは簡単ですが、時代を読み違いすることなく、決して大きな投資をしてこなかったからこそ、老舗のアクアショップとして継続してこれたのかもしれません。

◆知る人ぞ知るテラリウムの仕掛人

さてお待たせしました。3代目オーナー・淡路谷さんの登場です(笑)。若干41歳。平成23年にオーナーに就任。お父さんと同じように、子どものころから魚が好きだったのでしょうか。「いえいえ、全然です(笑)。飼育の経験も釣りとかといった趣味もありませんでした」。ああ、業界にはそういう人もいるんですね~。では何に興味が?「バンドや演劇といった、エンタメ系だったんです」。あー、それって隔世遺伝(笑)?今は3代目としてしっかり家業を継いでいますが、趣味としてのバンド活動は今も継続中です。取材当日も、閉店時間の午後8時が近づいてくるや否や、「すみません、今日はバンドの練習があるんです」って(笑)。

こんな書き方をしてしまうと俗にいうドラ息子みたいですが(笑)、決してそんなことはありません。3代目は3代目なりに努力を積み重ね、あるジャンルではトップクラスのスペシャリストだということを、知らない人も多いのではないでしょうか。この話はのちほど。

お店は地下鉄・九条駅前すぐ。中央大通にも面していて、わかりやすくて便利です。2フロア構造で、1階では主に生体が販売されています。明るい店内でもあり、路面店にありがちな入りづらさはまったくありません。これなら初心者でも気軽に立ち寄れそうです。

場所柄、通勤帰りのサラリーマンや地域の人々に支持されているようです。まだオーナーとなる前のスタッフ時代、お父さんと一緒にエンドユーザー宅をアフターサービスのためにと精力的に訪問。今でいうルートセールスまたは顧客管理にあたるのでしょうが、それぞれのニーズを聞き取ることで「お客さんが何を求めているのか、しっかり生の声としてニーズをとらえることができました」。路面店としては、地域密着が大事な要素。昔も今も九条界隈で愛され支持されているのは、そうした過去の下地があったからにほかなりません。

この海水魚たちが、お店のシンボルです。

水草のラインナップも豊富です。

一番奥の壁面には関連用品がびっしり並んでいました。

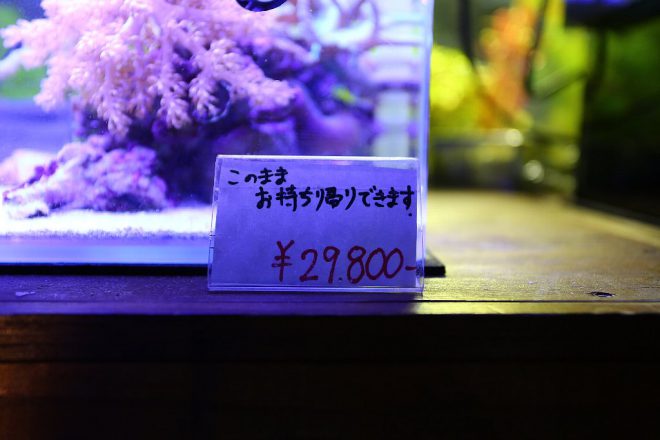

お、KOTOBUKIのダックス(45㎝)が。おお、この価格でお持ち帰りが可能だそう。欲しい人は急げ!でもすでに売れてしまっていたら、ゴメンナサイ。

あ、取材中に気になっていたのに、結局聞くのを忘れてました(笑)

何気に置かれたボトル状の小さな水槽。インテリアっぽくて女性に人気がありそうですね。

◆テラリウムに惚れ込んだ3代目

2階へ上がると、1階の明るさとは対照的にほの暗い雰囲気が印象的です。そしてそこにあったのは、おお~!本格的なテラリウム水槽がいくつもドドーンと。あまりにもの1階とのギャップ(笑)。そのダイナミックな光景に、興味を抱かずにはいられませんでした。

90㎝クラスのそれぞれの大型水槽は流木や食虫植物、そして無数の苔などで構成されています。“上流”から少しずつ水が滴り落ち、植物たちに生命を吹き込んでいます。

一時はショップのシンボルとして、一階に設置してあったテラリウムの大作(写真上)。かすかに聞こえる水の音、そして苔むした自然のにおい、まだまだ成長途上にある植物たち。ひとつの水槽に繰り広げられる自然の営みを目の当たりにしていると、本当に癒されます。レイアウト水槽というより、もう芸術作品の域に達しています。ただならぬ思い入れを感じます。

そして、これらの“作者”が、何をかくそう3代目オーナーの淡路谷さんだったのです。そう、彼こそが関西でも数少ないテラリウムのスペシャリストだったのです。

「ある専門書を読んで、すっごく興味を持ったんです。これやってみたいな、と。もともと魚や植物には縁のなかった私ですが、次第にその魅力にとりつかれてしまったんです」。2代目がディスカスに惚れ、3代目はテラリウムに惚れた結果です。

もともと海外ではポピュラーだったテラリウムですが、日本での歴史はまだまだ浅く、ほんの10年ほど。平成23年、縁あってテレビ番組「おはよう朝日です」で紹介されたところ、問い合わせが殺到。このことがきっかけで、テラリウムの名前は少しずつ広まっていきました。淡路谷さん自身が確かな手応えを感じたのも、この時でした。

テレビで紹介されたことで、多方面からテラリウムに対する引き合いがありました。その中でも、大阪市内の大手園芸販売会社(写真上)からテラリウムのオーダーがあったことは、大きな刺激となりました。今でこそアクアリウムのリースはさほど珍しいことではありませんが、テラリウムのオーダーでしかも園芸販売会社からの受注だったことに関して、当時ではセンセーショナルな出来事でした。

◆スペシャリストといわしめた「2つの理由」

その後淡路谷さんの名前とともに、テラリウムという名称も徐々に浸透。淡路谷さん独自のノウハウや設置例、そして通販を行うサイトを通じて情報発信され、テラリウムという世界がより身近なものとなりました。淡路谷さんがアワジヤさんとは一線を画したアクアテラリウム専門店・通販「プランツトン」がそれです。ここには淡路谷さんの思いや研究心がぎっしり詰まった、わくわくするサイトですのでぜひご覧になってみてください。

テラリウムの研究を進めているうち、淡路谷さんにふとした疑問がわきました。「園芸のように土って本当に必要なのだろうか?」と。いやいや、植物の育成ジャンルなんですから、土はいるでしょ(笑)。いやいや、そうではなかったみたいです。

テラリウムでは、一般的にはウールマットでまず基礎をつくり、そこに土を盛ることが一般的な下地づくりの原則でした。植物はその下地に貼り付けていくのが常識でした。ところが淡路谷さんは違いました。「流木などに直接植物を貼ったところ、ちゃんと育つことがわかったんです。いや、むしろそのほうが順調に育ち、根腐れする確率も格段に減ったんです」。何より、設営時間も格段に減り、テラリウムが手軽でより身近なものになりました。まさに淡路谷さんの研究熱心さが生んだ好結果でした。

とはいっても、まだまだ一般的には浸透していないテラリウム。生体飼育や水替えなどの手間がいらないとわかっていても、90㎝クラスの水槽で立派な枝振りなどをみていると、「自分には難しいかもしれない」と、足踏みしてしまう人も少なくないでしょう。「いやいや、いきなりこの状態から始まるわけではありません。小さなものから始めて、ここまで育ててこれたことの結果なんです」。なるほど。そこが園芸とは違うところです。単にきれいなだけでなく、生きたものを育てていく楽しみ、自然の営みと間近に寄り添える醍醐味があります。ちょっとわかってきました(笑)

淡路谷さんの研究心は、さらに大きな発見をもたらしました。それは「従来のチューブ(写真上・黒い部分)より太いチューブ(写真下・透明の部分)を使用することで、設置も簡単でメンテも楽、そして目詰まりなどのリスクも大幅に減少するんです」。通常、水中ポンプなどを使って水を吸い上げ循環させて、表からは見えないように植物に水を与える行程では、2~3㎜のビニールチューブを数本使うのが一般的でした。例えば、30㎝水槽で2~3本のパイプが必要でした。それが、9㎜のチューブを使えば、1本で済むことに。そしてチューブ径が太くなったことで、目詰まりする確率も格段に減るという仕組みです。なるほどなるほど。どっちみちチューブは見えないようにレイアウトするので、多少太いチューブでも目立つこともありませんから、まさにこれは一石二鳥でした。

テラリウムには土がなくても育つということと、チューブは太いほうがいいということ。この2つの画期的な研究成果によるノウハウは、今後テラリウムの大きな指針となることでしょう。

◆育てる楽しみと癒される心地よさ

テラリウムの魅力を少しでも知ってもらおうと、最近ではワークショップも少しずつ開催しています。去年、咲くやこの花館で行われたワークショップには多くの人たちで反響を呼びました。やはり理屈よりも実戦。テラリウムが意外に簡単な仕組みだったことを理解してもらうには、絶好の機会でした。今後も機会をつくって積極的にアピールしていきたいそうです。

今年12月4日に店内2階で行われたテラリウムのワークショップ。インテリアとしての要素も高いせいか、最近では女性層にも支持され始めてきました。ワークショップでは高さ30センチほどのガラスボトルに、1~2時間程度で自分の世界観を投影。あれこれレイアウトを考えながら進めていく面白さは、まるで自分だけの箱庭をつくる感覚に似ています。ワークショップを通じて楽しさと奥深さを知り、テラリウム女子がとんどん増えていけばいいですね。

あ、ちなみにテラリウムワークショップでは、コーヒーやおやつ付きでした(笑)。そう、何事もリラックスして楽しく取り組まなければ。

この日に行われたテラリウムワークショップの模様は後日ご紹介します。

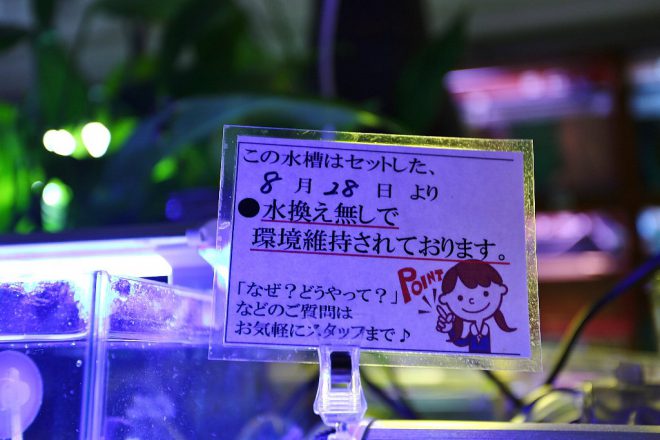

テラリウム、コケリウム、パルダリウム。最近、“それぞれどこがどう違うの?”という声をよく耳にします。「ぶっちゃけ、明確な線引きはありません。パルダリウムに水を張ることもありますし、テラリウムで生体を飼育することもあります。ひとついえるとしたら、テラリウムの場合は少なくとも水を必ず張るということでしょうか。コケリウムやパルダリウムだと、密閉された水槽の中で湿気を保つために霧吹きが欠かせません。テラリウムは、水槽に張られた水をチューブが吸い上げ植物に浸透し、そしてまた水となって自然循環を繰り返します。一見、ダイナミックで世話が大変そうに思えますが、水中ポンプと照明の電源さえ確保しておけば、誰にでもできるんです。つくりながら癒され、完成したものをみながら癒され、もう癒されっぱなしです(笑)」。

そう、自然循環を繰り返す癒しの世界。テラリウムが知れ渡り始めたのも「癒し」という言葉が流行った時代でした。今も癒しを求める人は少なくありません。カラーセラピーやアクアセラピーなどの観点からみても、テラリウムは癒しの宝庫といえるでしょう。そして何といっても、自然との共生よろしく、生命を慈しみ尊敬する姿勢が大事なことはいうまでもありません。

以前、大阪市内の沖縄料理店に、海水魚用の4m水槽を導入したことのあるアワジヤさん。お店としても、大がかりなプロジェクトでした。そのことが今も頭に残っているという淡路谷さんの夢は、「これよりさらに大きい巨大テラリウムをつくること」だそう。おお~、素晴らしい!そのためには、少数精鋭主義のスタッフもなくてはならない存在です。

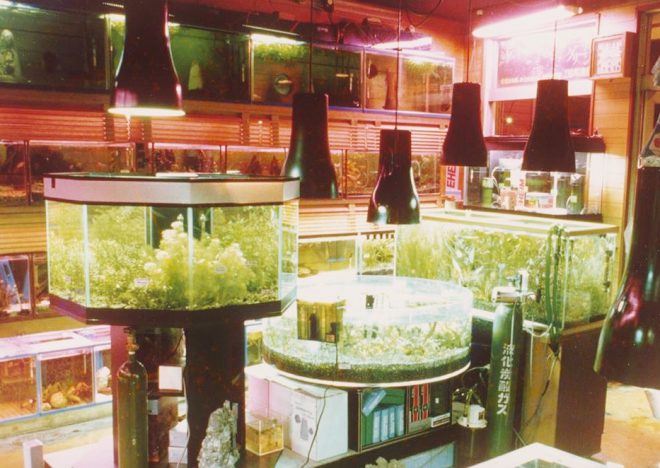

写真は1990年ごろの店内の様子。水槽の形状をみると大きいものが多く、当時はバブリーでアクアリウムブームだったのでしょう。

初代オーナーの時代から数えること50年以上。時代の変化とともに、アクアのニーズも変わってきました。巨大テラリウムという夢が現実となって、アワジヤさんの長き歴史に大きな足跡を残すのも、そう遠い日のことではないでしょう。ガンバレ!よっ、3代目アワジヤ(笑)!

★アクアリウムプロショップ アワジヤ

所在地/〒550-0027大阪府大阪市西区九条1-6-17(地下鉄中央線・九条駅より徒歩1分)

営業時間/11:00~20:00

定休日/毎週木曜日

電話番号/06(6581)4903

ホームページ/http://www.geocities.jp/aquariumawajiya/

Facebookページ/https://www.facebook.com/awajiaya/

ブログ/http://aquaawajiya.blog121.fc2.com/