本格的な冬。アクアユーザーにとっては、水槽の水温管理が気になる季節です。ウインターアクアの必需品ともいうべき観賞魚用ヒーターは、魚にとって適温をキープするために欠かせませんが、お手入れ時など取り扱いを一歩間違えばケガや火災になりかねないアイテムでもあります。先頃、店頭でチラチラ目につく見慣れない「SPマーク」。この品質基準には、ヒーターに限らずすべてのペット用品が今まで以上に安全なものでありますように、との願いが込められています。

☆ ☆ ☆

◆KOTOBUKIがカバーレスヒーターにこだわる理由

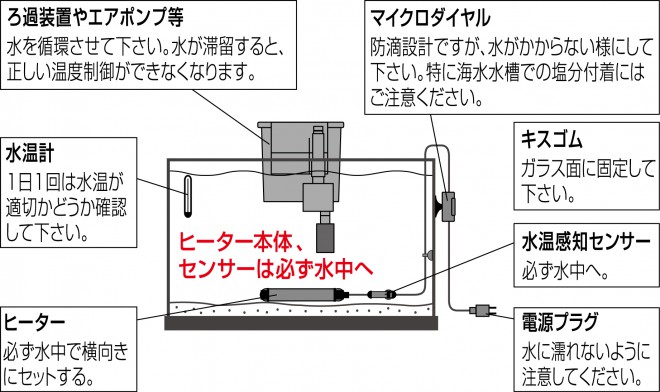

2012年から施行が開始されたヒーターの業界統一規格(ヒーター協議会)SH規格で、観賞魚ヒーターの品質規格が大きく変わりました。万一空だき状態になった場合に、ヒーターの表面温度基準が策定されることになりました。これにより、ヒーターカバーによって発熱部分をカバーし表面温度を抑える仕様が主流となりました。

一方、KOTOBUKIの設計思想は、さらに「アクアユーザーが万一でも誤使用するかも知れない可能性を、最初から取っ払っておこう」でした。そんな設計思想で生まれたKOTOBUKIの観賞魚用ヒーターは、ほとんどのラインナップにカバーがありません。もちろん業界唯一。2013年に最初のカバーなしタイプのヒーター「スリーエスヒーター」シリーズを発売して以来、アクアユーザーに高く評価されてきました。

またカバーがないというコンセプトは、センサーの水温感知にも優れているというメリットでもあります。つまり、温められた水はこもることなくスムーズに水槽内へ循環されることになるからです。

さらに、魚が温かい場所を求めてヒーターのカバーの隙間に入り込んだ結果、そこから抜け出せず死んでしまったりするケースもあります。そして一番怖いのは、水槽メンテの際、ヒーターにこびりついたコケ類やスケール(タンパク質の塊)を掃除しようとカバーを外してしまい、メンテが終わってもカバーを外したまま使う誤使用が起こる可能性があるということです。もし万一、カバーなしで空だきでもしようものなら、引火して火災を引き起こさないとも限らないんです。そこのアナタ、「そんなやつおらへんやろ~」って言い切れます~(笑)?

KOTOBUKIのカバーレスヒーターの設計思想は、想定されるあらゆる危険性を考慮してのこと。特に火災は財産や命に関わるだけでなく、周りを巻き込むなどして社会的な影響があまりにも大きすぎます。

◆400度未満がどうかが大きな分かれ道

ヒーターの誤使用による重大事故。最も恐ろしいのは空だき事故です。10数年前に東京都で起きた火災の原因は、まさしくヒーターの空だきによる引火が原因でした。掃除のために水槽から取り出したヒーターが元に戻されず、通電されたまま水槽外に放置されました。その結果、近くにあったものに引火し、最悪の結果を招いてしまったんです。ヒーター本体の電源を抜き、掃除の終わったヒーターをちゃんと水の中に戻していれば防げたはずの火災。ついうっかりでは済まされません。

東京消防庁によると、新聞紙などに引火して出火するのは摂氏400度以上だといわれています。400度はまさに生死の分かれ目。観賞魚用品メーカーは自主的に安全基準を策定することにしました。

そしてこの安全基準を業界全体で自主的に策定するために「観賞魚用ヒーター安全対策協議会」を設立。日本国内でヒーターを扱っているメーカーが一丸となりました。誤使用による事故をなくし、安心・安全なヒーターの供給を行っていこうと。その結果①ヒーターの表面温度が400度未満とする②カバーが樹脂製の場合難燃性の高い素材を使用する、などの対策が講じられました。

これらの条件を満たした商品には、2012年8月1日より統一安全規格合格製品「SHマーク」(Safety Heaterの略)が商品パッケージなどに明示されることになりました。これでSHマークのついたヒーターは統一規格品の目印ともなり、ショップでは「400度未満ルール」をユーザーに広く周知できる絶好の機会でもありました。

◆ヒーター協議会と一般社団法人日本ペット用品工業会の合併

2015年春には、新しい動きがありました。観賞魚用ヒーター安全対策協議会が、一般社団法人日本ペット用品工業界と合併し「観賞魚用ヒーター分科会」に名称変更。各メーカーとも重大事故につながらないよう引き続き努めつつ、自主基準などを設けていない非会員メーカーにも一律にこの規格を推進していくことを目的としました。

さらにいえば、これからは観賞魚用品はもとよりペット用品のすべてに安全基準を設けて、ユーザーが安心して用品を使用できようにしようという大きな流れが生まれました。観賞魚ヒーターだけでなく水槽やフィルター、そして犬猫用・小動物用のケージやフードなどに至るまで、今後はペット用品に安全基準が設けられていくことになったのです。

新たにつくられたのは、「SPマーク」。SPとはSefty Petsの略で、これまで観賞魚ヒーターのみだった安全基準がオールペット用品へと幅広く広がったことを物語っています。

1段目の文字の上には、JPPMAの5文字が新たに加わりました。Japan Pet Products Manufacturers Associationの略で、一般社団法人日本ペット用品工業会の品質規格だということがこれでよくわかります。

3段目には、「観賞魚用ヒーター品質基準適合品証」と記されており、この部分だけは用品のジャンルごとに割り当てられた表記となっています。今後は、ペット用品のジャンルに応じてさまざまな記載が行われることになりそうです。

なおSPマークは、観賞魚用ヒーターではすでにパッケージに表記されており、SHマークからSPマークへは、随時切り替えが行われています。

◆SPマークに込められた思い

業界唯一のカバーレスヒーターを世に送り出してきたKOTOBUKI。ユーザー目線に立って常に一歩先を考えた製品づくり。何よりも安全性重視。ユーザーが安心して使用できることを第一に、地道ながら50年以上取り組んできました。SHマークがSPマークに変わっても、安全性を追求していく姿勢に変わりはありません。

「すべてのペット用品に安全と安心を」。SPマークに込められた思いは、KOTOBUKIの思いであると同時に、ペットを愛する人すべての願いでもあるのです。