本州(山口県下関市)と九州(福岡県北九州市)との間をS字状に形成されている関門海峡。日本海と瀬戸内海をつなぐ海の要衝であり、古くは源平合戦の舞台にもなりました。一番狭いところで幅が約600mしかなく、しかも潮の流れが早いことで船にとっては日本有数の海の難所でもあります。自然がもたらすダイナミックな水のある風景に触れるべく、海峡散歩を楽しんでみました。

☆ ☆ ☆

◆門司港レトロの出発地

JR九州・門司港駅。どこか懐かしい空気が漂うレトロチックなホーム。

駅内を歩いていると、そこだけ時間が止まったような錯覚さえ感じてしまいます。

開業は1914年。2階建ての駅舎はネオルネサンス様式。左右対称のつくりが特徴的で、門司の「門」を模したといわれています。

5年前に大規模な復元工事が行われ、大正時代の姿に生まれ変わりました。今では観光スポット「門司港レトロ」のプロローグ的存在となっています。

◆目の前に関門海峡

駅から少し東に歩くと、サイクリングロード「しおかぜの路」へ。目の前に見えるのはもちろん関門海峡。近くには門司港出征の碑があり、かつてはここから大陸へ兵士が送られた往時を忍ばせています。

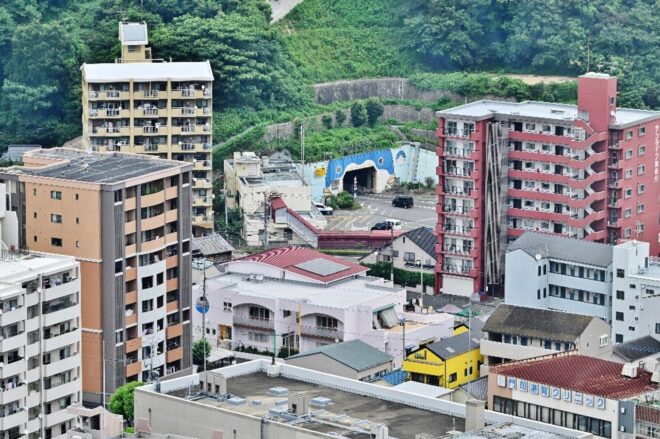

海峡とは思えない距離感。向かい側は山口県下関市。近年マンションなども建ち並び、風景は少しずつ様変わりしています。

下関市立しものせき水族館も目の前。直線距離で1000mもなさそうです。

そして目の前には関門海峡のシンボルともいうべき関門橋が。いかにも海峡的なランドマーク。全長1,068m、1973年に完成しました。

橋が架けられている場所は、関門海峡で一番狭いところ。このランドマークを目印にして海沿いを歩いていけば、難なくたどり着きそうです。

◆名物は焼きカレー

はね橋「ブルーウィングもじ」を渡ります。

周辺にはレトロな建物がいっぱい。手前のレンガ建ての建物は旧門司税関。その向こうに見えるトンガリ屋根の建物は北九州市大連友好記念館。

かつてレンガ倉庫だった壁面がそのまま残されている駐車場も。

そう、門司といえば焼きカレー。ご当地グルメとして全国的にも有名になりました。

かつては神戸や横浜と並んで日本3大港に数えられた門司港。かすかな潮の香に誘われて、門司港レトロをのんびり散策する人たちがいます。

◆ノーフォーク広場から

歩いていると、線路に出くわしました。観光トロッコ列車「潮風号」の走るルートでした。潮風号は土日のみの運行で、この先和布刈(めかり)エリアまで約10分で結んでいます。

線路に沿って遊歩道が整備されています。ところどころに花が植えられ、散歩やジョギングする人たちがいます。地元の人たちにとっては、きっとオアシス的存在なのでしょう。

気がつけば関門橋が目の前に迫りくる圧倒感。

ベンチに腰掛けながら、のんびり関門海峡を堪能。時間が経つのも忘れてしまいそうです。

◆観潮遊歩道へ

ノーフォーク広場から先は観潮遊歩道。全国でも珍しい、「観潮」と名のつく遊歩道。ここから先は、迫り来るダイナミックな海とともに足を進めます。

石を積み重ねた護岸が印象的です。

こうしている間も、タンカーがひっきりなしに航行していきます。船の数がこれほど多いとは予想以上でした。対岸の本州もさらに迫ってきます。

こんな巨岩も海峡シーンを演出。

もうすぐ関門橋の真下に差しかかります。

ここが真下。関門海峡で一番狭いところ。対岸までわずか600mしかありません。

間近に見る潮流。海面が力強く渦を巻いていて、潮流の速さを物語っています。

すぐ近くの和布刈神社付近から、関門海峡を見渡す人たち。関門海峡が船にとって難所といわれるのはなぜなのでしょうか。

◆驚異の潮位差

関門海峡は、来島海峡(愛媛)や鳴門海峡(徳島)とともに、日本3大急潮のひとつとして数えられています。潮流が速いのは、日本海と瀬戸内海の潮位(海面の高さ)差が異なるためです。

特に地形が複雑に入り組んだ瀬戸内海の干満差が大きく、流れの速い潮流が発生する大きな要因となっています。

潮流は1日4度、約6時間ごとに向きを換え、それぞれ西流れ・東流れと呼ばれています。

最も潮流が速い時は最高10ノット(時速約20㎞)にも達することがあります。船の航行にも影響することから、このエリアが難所といわれる所以でもあります。このため、船が潮流に持って行かれないよう、水先案内人同乗の義務化や海上交通センターによる潮流信号や放送によって安全航行が保たれています。

次から次へとひっきりなしに海峡を通る船たち。同じ海でも、瀬戸内海と日本海とで大きな潮位差があるとは知りませんでした。まさに自然の驚異に圧倒されます。

和布刈神社のすぐ横にある観潮テラス。ここからだと、潮流の様子がよくわかります。観潮遊歩道に続いて、ここでも観潮の文字が。これも大切な観光資源のひとつなのでしょう。

◆関門海峡で釣れる魚

関門海峡の潮の特性を利用して釣りを楽しむ人も少なくありません。

何といっても、シーバス(スズキ)の釣り場として有名。ただし、流れの速い海域で狙う際には、潮の動きを読むテクニックが必要なのだとか。

また流れの速い場所ではアジもOK。

このほか潮の流れ変わるタイミングで釣れるヒラメや、岩礁帯ではカサゴも。潮の流れが速い場所なので、釣りを楽しむのには足元に注意が必要です。

関門トンネル人道入口もすぐそばに。

トンネルを使えば、ここから下関まで全長780mの海底散歩が楽しめる代表的観光スポットです。

◆海峡は国内25カ所

高さ103mの門司港レトロ展望室から見た門司港周辺。中央が門司港駅。

関門海峡は左側にゆるく曲がっていったあと、急に右方向に角度を変えている様子がわかります。

こちらは関門橋方面。もちろんここも関門海峡の一部。波はおだやかで、さっき見た流れの速い潮流がうそのよう。

九州と本州をつなぐ自動車専用道の関門トンネルの入口も見えました。

国内には25個所ある海峡。その定義は「陸地によって狭められている水域」で、中には「世界で最も狭い海峡」としてギネス世界記録に認定された土渕海峡(香川県小豆島)のようなユニークな海峡もあります。

日本3大急潮のひとつ・関門海峡。壇の浦の戦いで知られる源平合戦の地としても有名ですが、勝負を分けたのも潮の流れが変わったためともいわれています。もし潮の流れを熟知していれば、勝負の行方は違っていたかも知れません。

潮目が変わるかも知れない2025年。人はいつも、潮の流れに翻弄されながら生きているものなのかも知れません。今が潮時。今年こそ、いい潮時を迎えられますように。